¿Quién es Maqroll el Gaviero?

Maqroll es un nombre extraño, de resonancia escocesa, catalana, turca o iraní, que al acompañarse de Gaviero remite de al ámbito marino. El gaviero tiene como función subir a la gavia de la embarcación y divisar los horizontes. Es una atalaya que observa con inquietud y cierta curiosidad expansiva el derredor acuático y las vislumbres de la tierra. Es el mar entonces el escenario que le conviene a Maqroll. En una de sus novelas que mejor lo retratan, Un bel morir, él mismo dice: en el mar ha estado siempre mi salvación. “Nunca me ha fallado. Siempre que intento algo tierra adentro me va mal”. Sin embargo, algunas de las aventuras que vive o padece Maqroll, o al menos las más sustanciales y las que definen mejor su carácter, suceden en tierra firme y más especialmente en territorios del trópico americano.

Maqroll es un nombre extraño, de resonancia escocesa, catalana, turca o iraní, que al acompañarse de Gaviero remite de al ámbito marino. El gaviero tiene como función subir a la gavia de la embarcación y divisar los horizontes. Es una atalaya que observa con inquietud y cierta curiosidad expansiva el derredor acuático y las vislumbres de la tierra. Es el mar entonces el escenario que le conviene a Maqroll. En una de sus novelas que mejor lo retratan, Un bel morir, él mismo dice: en el mar ha estado siempre mi salvación. “Nunca me ha fallado. Siempre que intento algo tierra adentro me va mal”. Sin embargo, algunas de las aventuras que vive o padece Maqroll, o al menos las más sustanciales y las que definen mejor su carácter, suceden en tierra firme y más especialmente en territorios del trópico americano.

Álvaro Mutis empezó a delinear su personaje emblemático desde sus primeros poemas. Estos fueron celebrados desde la publicación de Los elementos del desastre por Octavio Paz que, entonces, era el más agudo lector y crítico de poesía que había en América. Paz desde un principio señaló las particularidades de esta obra “rica sin ostentación y sin despilfarro”, una poesía en la que hay una “necesidad de decirlo todo y conciencia de que nada se dice”. En Mutis, escribió Paz a propósito de La reseña de los hospitales de ultramar, hay “amor por la palabra, desesperación ante la palabra, odio a la palabra: extremos del poeta. Gusto del lujo y gusto por lo esencial… Lujo y orden y belleza, es decir, economía en la expresión”. Estas consideraciones de Paz son atribuibles no solamente a la poesía de Mutis, sino a su obra narrativa, pues entre ambas hay una intensa comunicación establecida por Maqroll el Gaviero.

Maqroll aparece por primera vez en la oración que Mutis le dedica en Los elementos del desastre. Esta oración ya adentra en ese universo lírico y desolado, amigo de la incredulidad y el desdén pero amante de una cierta sabiduría entre estoica y epicúrea, que luego se desarrollará en La reseña de los hospitales de ultramar. En “Oración de Maqroll” ya se presenta el acompañamiento de un narrador, una especie de alter ego de Mutis, que se encargará en lo sucesivo de contarnos los desplazamientos a lo través el mundo de este singular paradigma del fracaso y la desesperanza. Más tarde, vendrá un nuevo libro de poemas, Caravansary, y es en él en donde Mutis va a otorgarle densidad humana a Maqroll el Gaviero. En Caravansary aparecen los atributos literarios que luego se verán desplegados en su saga de las últimas siete novelas que son, como se sabe, las que darán al escritor colombiano un prestigioso reconocimiento en el mundo de las letras.

Hay dos contornos, entre otros, de Maqroll el Gaviero que permiten entender mejor la literatura de Mutis. En primer lugar, está la presencia del crimen o del delito en las tramas de los itinerarios de este personaje. No hay en ella grandes especulaciones sobre el mal desde perspectivas morales o éticas, pero si se comprende que todas las actividades en que se entromete el Gaviero tocan inevitablemente el terreno de la ilegalidad. Hay contrabandos, proxenetismo y estafas aquí y allá, y Maqroll se relacionará con estas actividades casi siempre con resultados no muy favorables, por lo que su vida correrá siempre peligro. En este sentido, cualquier consideración ética se diluye o depende de constantes caprichosas como el pragmatismo bursátil o la sed de aventuras que posee Maqroll. Pero en esta realidad contaminada de delincuencia se encuentran rasgos de lealtad, de amistad, de simpatía y de amor. Y es muy posible que el hallazgo de tales valores humanos en sectores cercanos al crimen, le haya llegado a Mutis por los quince meses que estuvo recluido en la cárcel de Lecumberri en México debido a los malos manejos que el escritor tuvo cuando trabajó en la Multinacional petrolera Esso.

Ahora bien, en medio de sus andanzas a Maqroll lo acompañan siempre los libros. Libros que lee y relee en los pocos momentos de tranquilidad que le permiten sus accidentados itinerarios. Este aspecto muestra a Maqroll como un hombre culto y dueño de amplísimas referencias históricas como lo fue Álvaro Mutis. Este perfil culterano es el que ha lanzado a los críticos a ver en Maqroll un alter ego de su autor. Los libros que lo acompañan son biografías o memorias de personajes ilustres. Los intríngulis de la vida de Louis Duque de Orleáns y el modo en que fue asesinado le dan un sabroso marco de intertextualidad al viaje por el selvático río Xurandó que hace Maqroll en La nieve del almirante. La Vida de san Francisco de Asís de Joergensen, a su vez, es la lectura, loa a un hombre santo, que se hace mientras suceden las guerras entre contrabandistas y ejército en Un bel morir. La admiración de Maqroll el Gaviero por estas existencias del Medioevo y el Renacimiento, este contrapunto continuo entre una apología de príncipes, santos y monarcas del pasado con una realidad presente agobiada por la descomposición y el crimen, nos desliza hacia lo que, en realidad, es una constante en la vida intelectual de Álvaro Mutis. Desde muy temprano, por ejemplo, aparecerán homenajes a reyes y monarcas en la obra del escritor colombiano. Como es el caso de “Apuntes para un poema de lástimas a la memoria de su majestad el Rey Felipe II”, que es el primer paso para que mucho más tarde se escriba uno de los más bellos aunque polémicos homenajes que Mutis hace a España. Se trata de los seis poemas que integran Crónica regia (1985). Pero está igualmente el largo poema “Funeral en Viana” que es un canto, entre melancólico y laudatorio, a la vida vertiginosa, entre criminal y heroica, de César Borja.

No es raro, entonces, luego de conocer estos poemas que marcan un gran momento en la evolución poética del autor, entender la admiración que siempre tuvo Mutis por la monarquía como el lugar de la más alta evolución románica del cristianismo occidental. Mutis pensaba, verbigracia, que la decadencia de ese supremo momento de la realización del hombre se inició con la Reforma protestante y las ideas de Calvino de donde surgirán después el, para él, nefasto racionalismo que desembocará en la Ilustración y la Revolución francesa y más tarde en esa “hipocresía colectiva” llamada democracia. No podría decirse, sin embargo, lo mismo de Maqroll cuyo supuesto monarquismo a través de sus concepciones parece diluirse bastante hasta hacernos concluir que la ideología que encarna este personaje es por momentos la de un marginal con tendencias nihilistas que no cree sino en el placer favorecidos por los sentidos, que es consciente a cada tramo de su vida de lo inútil de toda empresa humana, y que en raros momentos posee certeza de una trascendencia del hombre y del universo. Pero en Mutis, a través de las entrevistas que concedió y de los artículos y ensayos que escribió, es evidente el pálpito de un espíritu reaccionario y conservador frente a la evolución de las formas de estado que han gobernado a Occidente.

Mutis abominó siempre del movimiento independista latinoamericano porque encarnaron las ideas liberales de la Ilustración que habrían de destronar el despotismo ilustrado. Y Para Mutis este despotismo, encarnado sobre todo en Luis XIV, sería como el último fulgor de una civilización que pronto caería en la vulgaridad y la infamia de los movimientos de emancipación burguesa o popular. Mutis siempre admiró esa idea, que pasó más o menos intacta de Roma al Cristianismo, de que el hombre tiene un origen divino. Para él es la desacralización del hombre designado por Dios en los tiempos modernos a través del sufragio popular, lo que ha llevado a la humanidad a vivir en un mundo de Gulags y de supermercados regido por la estupidez colectiva. De ahí que se comprenda fácilmente que Mutis se sienta cómodo en las ideas del cristianismo católico a pesar de reconocer que el papel de la Iglesia en el destino de Occidente no ha sido siempre el mejor. Si hay algo que emociona a Mutis, espiritual y estéticamente, es la plenitud de esa fe religiosa reflejada en el estilo románico de la arquitectura, la música de Palestrina, la pintura de los iconos rusos y la poesía mística española.

Finalmente, Maqroll el Gaviero es un nómada irredento. O, mejor, un hombre de aventuras, y en este sentido un hombre de acción a la manera en que lo son algunos de los personajes de Malraux y Lawrence de Arabia. Y esta es quizás una de sus cualidades más atractivas. Nunca se sabe su nacionalidad. Posee una pasaporte chipriota pero seguramente este documento es falso. Es un hombre de todas partes y de ninguna. Habla varias lenguas y sus amigos más entrañables son un libanés musulmán y una italiana libertaria. Los tres tienen una divisa: vivir intensamente y gozar porque la vida es breve y azarosa y generalmente trágica. En esto parecen ser continuadores de los antiguos romanos que desfilan en El Satiricón cuando pregonan en sus cenas el comer y el beber porque el mañana es el morir. Maqroll, por esta condición de viajero consumado y sibarita incondicional, es tal vez el ejemplo más notable del cosmopolitismo literario en Colombia. Una literatura que, es preciso señalarlo, desde Tomás Carrasquilla hasta Gabriel García Márquez ha estado preocupada fundamentalmente por el asunto de la región, y de cómo llevar las coordenadas invisibles de una nación centralista, gobernada desde el centro bogotano, a las esferas universales. Al contrario, Maqroll sitúa al lector siempre en espacios móviles en las que el país Colombia se entrevé pero casi nunca es nominado. Con él se está siempre afuera, en permanente desplazamiento. Y las sacrosantas preguntas de la identidad nacional, que tanto han inquietado a la literatura latinoamericana desde los tiempos de la fundación de las repúblicas latinoamericanas, simplemente no existen. Con la obra de Mutis se está en Europa, Asia y América y ninguna de estas tierras se erige como centro. Se atraviesan mares, ríos y montañas con la certidumbre de que lo único que tiene sentido, tanto en estos libros como en la vida de los hombres, es el ir y el venir. Pero este permanente movimiento se hace con otra certeza: la vanidad de toda empresa humana, la conclusión de que todo, el poder, la acción e incluso la belleza, es como tener un puñado de arena entre las manos. Porque lo que busca el Gaviero -el oro de las minas, la madera de los aserraderos, el dinero de sus negocios espurios- jamás se conseguirá. Con todo, es verdad que Maqroll siente una fuerte relación, de vigor vital, con el trópico americano. De tal manera que su paso por otras coordenadas del planeta posee a veces una mirada superficial de turista. El Gaviero cuando se compenetra con esa geografía de ríos crecidos, de montañas que huelen a café y a caña de azúcar, cuando huele esos aromas en medio de montes pletóricos e inabarcables, siente que una felicidad sin sombras y sin límites lo invade. Tal vez por este rasgo de epifanía romántica, quiero decir del hombre que se siente hallado en la breve contemplación de su tierra de infancia, la obra de Mutis sea profundamente colombiana. No en vano Mutis confesaba en una de sus entrevistas: “Colombia es esencial para mí, todo lo que yo tengo de perdurable, todo elemento gracias al cual yo sostengo mi vida está en Colombia y es colombiano… Yo soy esencialmente colombiano y no hay testimonio más auténtico que mi poesía”.

Apocalipsis

El París de Walter Benjamin está tramado de encuentros fortuitos. Su escenario es la ciudad de pasajes y callejas que construyen una compleja escritura. Y el paseante, no es más que un efímero lector. Hay que dejarse llevar entonces por esa tensión en que el ocio y la curiosidad van tomadas de la mano. Los caminos pueden ser muchos. Pero cualquier llegada es un juego ilusorio. En todo caso, en uno de esos pasajes que se delinean por los lados del bulevar de Sebastopol, estaba yo siguiendo las huellas de Benjamin cuando tropecé con el evento.

Se trataba de una exposición sobre el Apocalipsis. A primera vista no había apoyo oficial. Tampoco figuraba, después lo verifiqué, en las guías de espectáculos de la ciudad. Entré al edificio en cuestión, subí las angostas escalas y desemboqué en varios salones que guardaban los cuadros. Todos eran reproducciones. El color de las obras se veía aceptable, al menos para un aficionado como yo. Aunque el brillo o la opacidad del papel, porque allí no había otra cosa, hacía sospechar de una vulgar utilización de fotocopias. Broma de mal gusto, experiencia excéntrica, o capricho de una asociación o un individuo anónimos, la exposición cumplía de todos modos su objetivo. Mostrar diferentes versiones del Apocalipsis pintados por a lo largo de los siglos. El período iba desde los Beatos, esos comentarios iluminados del libro sagrado, hechos por los monjes medievales, hasta el juicio final de Kandinski. No había taquilla, pero sí varias personas, ataviada con túnicas, que velaban para que la visita se hiciera en orden. Cuando pregunté el precio de la entrada, se me contestó que era una colaboración voluntaria. Aprobé y mi interés no cayó en la tentación de saber a quién iba dirigido tal dinero.

Un Juan joven, recibiendo el mensaje en Patmos, iniciaba el itinerario. Un manuscrito sobre vitela ejecutado por los hermanos Limbourg donde el azul celeste inunda el pequeño universo de Dios y de los hombres. La exposición acudía así, desde el inicio, al anacronismo y al trabuco. Pero eso era buena señal. Los acontecimientos que rodean la escritura del Apocalipsis, de hecho, están surcados de contrasentidos. Es imposible, incluso, aproximarse al libro sin entender que lo que se va a leer es más un delirio que una revelación. El Apocalipsis no fue escrito por el apóstol. Y si éste lo hizo hubo de tramarlo siendo un hombre centenario. Tan viejo como lo pinta William Blake en una de sus acuarelas que dedicó al tema y que, claro está, aparecía en la exposición. En realidad, el autor del Apocalipsis es un cristiano nómada, bastante influido por los libros de Daniel, Enoc e Isaías, que pensaba en arameo y hebreo mientras iba escribiendo en griego. Nada raro pues que el libro original hubiera sido un dechado de torpezas y vacilaciones lingüísticas. Pero tal es su fuerza alucinatoria que no existe, en toda la historia de la literatura, un texto que haya estimulado tanto la imaginación de los humanos.

La primera sala estaba dedicada a los ángeles. Y había en el orden de las obras una evolución definida por el incremento del espanto. Porque a los seres emplumados que pueblan las iluminaciones de los manuscritos monásticos anglonormandos e hispánicos los signa el ademán ingenuo. Esbeltos y juveniles, con sus arpas y trompetones, muchos con sonrisas de adolescentes maliciosos, da brega creer que son estos personajes quienes transmiten el sufrimiento en las horas postreras. Luego vendrán los ángeles del Renacimiento italiano. Más corpulentos que volátiles, los de los frescos apocalípticos de Miguel Ángel y Luca Signorelli, dan la impresión de haber salido de largas sesiones de gimnasia musculatoria. Y si en ellos hay alguna huella de suspensión, lo aéreo no tiene tanto efecto en el vidente como la fortaleza de sus pectorales y el vigor de sus abdómenes y espaldas. Habrá que esperar el siglo XIX, con el surgimiento de la ciencia y el progreso positivistas, para que aparezcan ángeles menos físicoculturistas. En la exposición las aladas figuras del Renacimiento daban paso a un óleo de William Turner. El ángel que está de pie sobre el sol e invita, a gritos, a todos los pájaros para que participen en la gran cena divina. El de Turner, criatura más impresionista que romántica, encandila en medio de una atmósfera donde todo contorno humano y animal es agónica diseminación de la luz. Mientras que, marcando el fin de esta sala, el ángel de Francis Danby, descomunal y nubloso, erguido sobre un crepúsculo, hace pensar en los hongos provocados por la explosiones atómicas.

El único corredor de la exposición servía para mostrar los cuatro jinetes del Apocalipsis. Salvo el primero, el del caballo blanco, asociado por la tradición exegética al Cristo que galopa sobre su Iglesia, se sabe que los otros tres han sido copiosamente representados. El caballo rojo donde va la guerra blandiendo su espada. El caballo negro, el de las hambrunas, donde una balanza pesa los víveres prohibidos. El caballo de bruma dirigido por quien se llama Muerte. Este último es el que ha gozado de más simpatía entre los artistas. Y el más temido, quizás, en los trances de la creación. Abría la serie una reproducción salida de los talleres de Nicolas Bataille. Una típica obra de finales del siglo XIV en la que un cadavérico jinete, sonriente y ataviado de amplia túnica, cabalga por entre dos árboles florecidos. Estaba también una de las 15 xilografías que Durero hizo sobre el libro en 1497. Aquélla que muestra a las cuatro bestias escalonadas prestas a cumplir su temible misión. Luego surgía la muerte, desmadejada, sobre el caballo lívido apenas esbozado por Turner. Mano huesuda que se extiende por gran parte del cuadro y flota entre los matices que se desvanecen. Mano dispuesta a abarcar todos los rincones de la vigilia y el sueño. Por último se presentaba la acuarela de Blake, hecha a partir de la apertura del cuarto sello. Al ver una vez más al pequeño, fornido y colérico jinete, montado sobre el equino que relincha excitado ante las órdenes divinas, pensé, por su inevitable parecido físico, en ese primer ministro israelí que hace unos años arrasaba con bíblico apasionamiento los campos de refugiados palestinos.

La sala más impresionante en esta sucesión de imágenes era la dedicada al juicio final. El ojo asistía a la manera en que los pintores manejan las multitudes acosadas por el terror del último día. Ese día impredecible pero sin duda venidero, según los cristianos, en que acabará el frágil tiempo de la historia para iniciarse la feliz eternidad de los salvados o la atroz de los condenados. Y es curioso que en estos cuadros, generalmente marcados por la simetría de los dos mundos, la mirada se fije más no en el ámbito de los redimidos, sino en la suerte de los otros que mientras caen parecen repetir la esencia de un verso de Rimbaud: Vamos al fondo del abismo y ya no sabemos orar. En esos juicios sucede que buscamos detalles llamativos del suplicio. Y algunos de ellos terminan vinculados a nuestros desvelos. Juicios finales que persisten en la memoria por la presencia de algún elemento que los otros no poseen. La caída vertiginosa de los pecadores en el de Pedro Pablo Rubens. El hombre que silba entre las piernas del Satanás del Giotto, como si estuviera celebrando con jocosidad el horror. El juicio de Fra Angelico, con su diablo negro que mutila a dentelladas. El Caronte tenebroso de Miguel Ángel, que golpea a los malditos con su remo. El demonio del anónimo pintor de Boloña que a la vez come y defeca hombres. Esos dos libros abiertos sostenidos por uno de los castigados en el juicio de Jacob Jordaens. Pero el infierno que tal vez repugna y atrae más es el del Bosco. Y no sólo por la monstruosidad de sus criaturas, sino porque muchos de sus suplicios son sonoros. El Bosco supo captar, como ningún otro, la esencia del Apocalipsis. Porque en esos versículos todo suena aparatosamente. La voz de Dios es insoportable por su enorme dimensión acústica. Los ángeles gritan con voces de trueno. Sus trompetas desgarran el orden de la naturaleza. El aletazo de las langostas es un zumbido que taladra los oídos. Y si hay ese silencio que dura media hora se nos hace acaso más insufrible que el estruendo de los cataclismos. Angustiado de ver al hombre metido en el tambor, al otro que está atravesado por las cuerdas del arpa, al que atan al mástil de un laúd, a ése que le atraviesa el culo una variedad de flauta, decidí salir de la exposición.

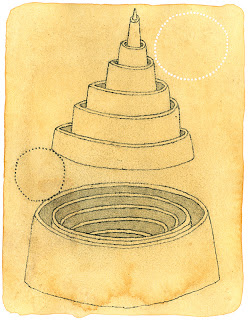

Es verdad que me faltó recorrer la sala del cielo y la tierra prometidos a los hijos de Israel. Pero apenas pude darle un vistazo al caracol de luz, pintado por El Bosco, que moldea el paso hacia el más allá. La primavera, en cambio, estaba afuera como una revelación veraz, desparramada en el pasaje. París era dueña de un brillo de ópalo que producía un respiro apropiado para terminar la exposición. Me senté en una banca. Y gocé la bienaventuranza de la luz. El Apocalipsis no es más que un mito del porvenir de la historia, me dije. O la única realidad para los que sufren las persecuciones y las guerras. Benjamin, lo sé, aprobaría este breve desciframiento del mito.

Bruegel

Si me preguntaran contestaría, señalando hacia la altura: de allá vengo. Sería incapaz de precisar cuándo fue mi llegada. La construcción ha crecido de manera inverosímil. Incluso era difícil medirla al principio. Entonces la confusión no tenía espacio en nuestras mentes. Tampoco la soledad. Muchedumbres provenían de todas partes. Como yo, escucharon noticias de la edificación. Tal vez se negaron a creer, como yo, en la posibilidad de estar en ella. Como yo, dejaron sus viviendas en el desierto, en las montañas, en las riveras, en las zonas próximas al mar. En esa época, recuerdo, hubo una alegría unánime. Se respiraba algo parecido a la esperanza. Lo que hacíamos rebasaría nuestra memoria. Vivíamos una experiencia colectiva del orgullo y queríamos dejar una huella de la grandeza. Participé en todos los eventos. Los festines para celebrar el término de los niveles construidos. Los días de asueto en que subía hasta los compartimentos elevados, o iba a las afueras de la ciudad para ver la torre. Un día se levantó el rumor. Dirigentes de la construcción entraron en conflicto y no conciliaron la manera de habitar la obra. Patrimonio de todos, decían unos, y los hombres pueden poblarla libremente. Otros hablaron de jerarquías sociales y religiosas. Intentando aligerar el ímpetu de los enfrentamientos, se propuso la espera. Aún faltaban años para rozar las primeras nubes. Poco a poco, en orden o caóticamente, la gente se estableció en los innumerables pisos. A todos nos empujaba un fantasma, la guerra, una epidemia, el amor, la premura por tocar el cielo. Otro día fue imposible bajar a los niveles inferiores: la distancia era descomunal, y yo debía atravesar sitios donde el robo y el asesinato eran probables. Una vez me aventuré por ciertos rincones y encontré gentes enmudecidas. Quise hablar, pero comprobé que en la torre nadie comprendía a nadie. Decidí, finalmente, permanecer encerrado y ocultarme en la parte más alta. Si me preguntaran contestaría, mis dedos enredados en una nube, señalando a cualquier lado: sí, he alcanzado el cielo. Y vería el eco de mis palabras caer al vacío.

La torre de Babel

Los ángeles de Paul Klee

En tiempos de terror surge la imagen del ángel como trasunto de lo apocalíptico, pero también como consuelo y protección. “Ángel de mi guarda, mi dulce compañía”, nos enseñaron a decir en los momentos azarosos, y por mucho tiempo pensamos, cuando una adolescencia atea nos sedujo, que esta era una consigna candorosa. El ángel es más remoto que las prefiguraciones del Cristo y posee, así no creamos en su presencia abstrusa, una aureola de insoslayable actualidad. Permanencia cultural cargada de tiempo, los cristianos la tomaron como un emblema frecuente para los instantes de la revelación y el arrobo. El ángel, en realidad, puede ser un emisario de la luz, el mensajero del trueno, un breve temblor que sacude la penumbra del corredor o del aljibe. Y es también lo que surca el sueño inquietantemente, la tentación con que se combate, el barrunto de la catástrofe, ese signo sensato que orienta cuando la intemperancia se atraviesa en el camino.

Fueron ángeles, forjados de infancia, quienes se atravesaron en el último tramo de la vida de Paul Klee. La presencia de ellos no era fortuita, porque el reino de una inocencia alada inundó las primeros períodos del aprendizaje del pintor. Klee era consciente del poder de la imaginación de que son capaces los niños y siempre estuvo rodeado de lo que, de una manera u otra, le transmitiera la fresca espontaneidad de ellos. Los gatos, que lo acompañaron durante toda la vida, le parecían a Klee como manifestaciones de otra parte, como divinidades andróginas que otorgan a la cotidianidad los secretos de una dicha transparente. De igual modo, podría decirse de lo que emanan el conjunto de sus marionetas. Traviesas y esperpénticas, aunque sesgadas de un no sé qué de volatilidad de cuento de hadas, Klee las hizo en los días en que ocupaba su tiempo en cuidar a su hijo Félix, realizar labores domésticas y pintar; mientras Lily Stumpf, su esposa, sostenía la familia con sus clases y sus recitales de piano.

El primer ángel de Klee que llamó la atención fue el Angelus Novus. Es un dibujo a tinta china, tiza y acuarela de 1920. Walter Benjamin lo compró y lo tuvo hasta su huida de París hacia Port Bou en España. El itinerario de esta imagen, de mirada intensa y extraña, es fascinante. Benjamin viaja con ella a todas partes desde que lo adquiere en 1921. Es su tesoro, una fuente de inspiración, la base ilustrada de su teoría sobre el avance de la historia humana hacia el desastre. Cuando huye de los nazis, intenta venderla para costearse el pasaje a USA, y así salvarse de la desesperación y el suicidio. Finalmente, le deja el dibujo a Georges Bataille y este lo oculta en la Biblioteca Nacional de Francia. Luego llega a manos de Theodor Adorno. Y del filósofo de la música pasa al especialista en misticismo judío, Gershom Sholem, íntimo amigo de Benjamin. Y es la viuda de este quien lo dona al museo de Israel, en Jerusalén. Pero el ángel de Klee, a pesar de este periplo de coordenadas semitas, no es judío. Tampoco lo fue el pintor, como lo dijeron las autoridades nazis, que lo persiguieron y lo expulsaron de Alemania en 1933, y declararon su obra degenerada.

Hasta donde se sabe los ángeles no tienen raza ni nacionalidad. Son invisibles y, según el Falso Dionisio, ajenos al conocimiento y a la contemplación de los hombres. Carecen de sexualidad aunque los pintores de todos los tiempos los hayan rodeados de una diversa simbología erótica. Todos los que hizo Klee están, sin embargo, tan despojados de materialidad y contingencia histórica que es arduo vincularlos con el Holocausto. Pero acaso su motivación y trazado los vuelve próximos al sufrimiento y al ansia de serenidad que tuvo la primera mitad del siglo XX, tan asediada por los sobresaltos del fascismo. Las palabras de Benjamin han facilitado, en todo caso, la ascendencia judía del dibujo de Klee. Aunque lo que escribió Benjamin sobre el Angelus Novus no está relacionado necesariamente con la tragedia judía. Benjamin se refiere a la mirada, que es acaso el centro ígneo de la pintura. Considera que el de Klee es el Ángel de la Historia. Sus ojos van al pasado, esa sucesión larga y desolada de ruinas. Del Paraíso sopla, dice Benjamin, un viento huracanado que impide al ángel despertar a los muertos y recomponer la devastación. Ese viento, no obstante, lo empuja hacia el futuro. Pero el ángel da la espalda a la inmensa torre de escombros que se eleva en el cielo. Y ese huracán que lo arrasa todo, para Benjamin, no es más que el progreso.

Si se mira el Angelus Novus, se podría pensar también que nada de fatal hay en él, y que la atmósfera que irradia está tocada por la esperanza. Y que, finalmente, lo de Benjamin es una interpretación empujada por el delirio al que lo sometió el totalitarismo, esa marca terrible de su época. Parece ser más cierto, de todas maneras, que el Angelus Novus está hermanado a los otros ángeles que Paul Klee hizo en su último año de vida. Fueron los días en que se le declaró una enfermedad irreversible. La esclerodermia lo sumió durante un tiempo en la inactividad. Luego, gracias a las dietas a base de leche preparadas por Lily, el pintor se recuperó un poco.

Entonces habló con los ángeles y los dibujó. Ellos son la representación de un diálogo entre la tierra y el cielo, entre la fealdad y la belleza, entre la epifanía y la calamidad, entre la soledad y el silencio y el caos de la guerra que estallaba entonces en Europa. Los seres alados de Klee, el ángel olvidadizo, el ángel todavía femenino, el ángel precoz, el ángel que llora, el angelus militans, el ángel con campana, el ángel lleno de esperanza, son figuras que podrían demostrar, por su acabado de pocas líneas y su profunda sencillez, cómo ese ser, que ilumina por un instante la nada y el vacío, permite una elevación simplísima hacia Dios. De allí que pueda hablarse de un misticismo, melancólico, sosegado y sonriente, en este último Klee que he podido mirar en su museo de Berna.

Aferrado a una de las pocas certidumbres que lo conmovían, el reino de la infancia, Klee enfrentó la muerte un 29 de junio de 1940. Una frase que él mismo dijo, define esta vida lúcida en un tiempo oscuro: el color y yo somos una misma cosa. Buena definición angelical que podría susurrarnos una de estas figuras entrañables.

Durero

Surgió de talleres donde el oro se pulía con la diligencia que el agotamiento y el insomnio de los artesanos otorga a las formas de la materia. Pasó las horas de la pubertad y la adolescencia haciendo cruces, cálices y arcas cruzadas por el vuelo de ángeles pueriles. Después fue la intromisión en las técnicas de la xilografía para libros y la hechura de bocetos para vidrieras y altares. Y más tarde consumió los días en pulir tramados de la comedia humana que desembocaban en las pequeñas planchas de madera que aún se conservan. Hasta que aparecieron las explosiones delirantes del sueño apocalíptico y el retrato de su madre arrasada por los trabajos de la vida y los numerosos partos, y cada uno de los autorretratos que hablan del niño curioso, del joven arrogante, del viejo apesadumbrado. Alberto Durero pasó por el mundo sacudido por una sed de saberlo y expresarlo todo que nada ni nadie pudieron saciar. Osciló entre la piedra y el agua, entre los astros y los establos, entre los animales y los mapas, entre los santos y los relojes de arena. Desde temprano, el artista se vio obsesionado por el detalle. Quién sabe de dónde le venía esta coyuntura capaz de interrumpir cualquier asomo de plenitud. A no ser que esta fuese la vívida aunque breve sensación de creer que terminaba lo interminable. Su arte se nutrió de los anónimos moldeadores de la piedra catedralicia y los cristales pulidos del color celestial. Tal vez de allí, de esas existencias provincianas, ajenas a la comodidad del dinero y a la tibieza de los hogares prestantes, provenía su inclinación a la lobreguez. Pero la savia suya era teutónica y de ello se derivaba quizás la intranquilidad permanente que lo arrojaba con el mismo ímpetu hacia lo que estaba quieto y hacia aquello que se movía. Tal circunstancia lo obligaba a despertarse cada mañana con la impresión de que lo venidero, disfrazado con los juegos de la luz, podía colmarlo; y anochecía con la certeza de que el universo era una sucesión de signos inasibles que terminarían devorados por el olvido. Aunque ser alemán, habitar la encrucijada de los siglos renacentistas, y no preocuparse por la precipitación vertiginosa con que se presentaban las formas de lo creado a sus ojos, no solo la pujante naturaleza sino el dominio domesticado de los hombres, era como ir a contracorriente del designio al que estaba sujeto. A Durero lo conmovía la multicolor condición de lo visible. Y todo lo que veía lo sentía como satisfacción de inicio y como desolación de término. De tal modo que en su obra, al mismo tiempo, todo se eleva y cae, todo se explaya y se concentra, todo sale y se ensimisma. La prodigiosa realidad de lo cabal se expresa en medio de límites aseveraciones. La belleza más inolvidable siempre está pronta a la inmediata extinción. La ternura y la brutalidad se abrazan incesantemente. Y en el fondo y en el primer plano de sus imágenes la proliferación de lo pequeño surge como una constante frenética. Durero es un crisol en donde confluye lo vagabundo y lo sedentario. El exterior amplísimo de los viajes y el interior penumbroso de una sala de lectura. El efecto que deja su morada de manos orantes y liebres detenidas, de venecianas ensoñadoras y jinetes magros, de cónsules eruditos y moras tristes, de abetos resplandecientes y estanques solitarios, de niños de brazo y viejas dementes, es memorable por el ímpetu que prodiga en el vidente, pero también terriblemente desalentador. Durero fue un hombre de ojos indagadores cuyo universo pintado es el trasunto de un laberinto asfixiante. Por ello, luego de ver la gran retrospectiva sobre su obra en el museo Städel de Fráncfort del Meno, siento que todo ese sueño luminoso de un artista único se vierte en una condición propia de las pesadillas. Porque mirar el universo de Durero es como querer abarcar la realidad con los ojos sin jamás lograrlo. Tener entre la manos una criatura que se sabe perecedera y ansía ser un rasgo de lo perenne. Si me fuera otorgada la eternidad, escribió alguna vez el maestro de Núremberg, con la melancolía del que se sabe fugaz y precario, crearía algo nuevo cada día.

El beso de la noche por Jorge Eliécer Ordóñez

El libro que voy a comentar está compuesto por diez cuentos. El contexto dominante es el área metropolitana de Medellín, entre los años 80 y el presente. Por consiguiente es un tejido de signos y de símbolos que da cuenta de la ciudad y sus habitantes en los últimos cuarenta años, tiempo que traduce una vida, como la de Pablo Montoya, el autor real, que hace las veces de cronista, voyeur, focalizador, de una realidades crudas e impactantes.

Las líneas generales del libro apuntan hacia los temas recurrentes de la sociedad colombiana del último medio siglo: narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, alcoholismo y drogadicción, violencia citadina y campesina, degradación ética y estética, desplazamientos forzados; factores que combinados en dosis aleatorias producen sujetos alienados, paranoicos, obsesivos, psicópatas y sexópatas, esquizoides, víctimas y victimarios, en un tramado que, por lógica de perogrullo, no podría producir otro tipo de sociedad. Invito a dar un rápido rastreo, de algunos cuentos, para corroborar lo afirmado:

Las mujeres de Aspasio es la historia de un necrófilo de los años 40, que reincide en su aberración a través de José, su espejo retrovisor. Aspasio se ha familiarizado con la muerte, ha sentido su resuello en la nuca, ha visto a su madre y hermana descuartizadas y entra en ese torbellino tanático, de manera casi natural y progresiva. Aspasio “evoluciona” de vulgar violador de cadáveres a celador nocturno, a fantasma de ciudad. Su figura siniestra es tamizada por la voz del narrador extradiegético, por las diversas versiones que se tejen de él: la secretaria, el espejo complaciente de José, el investigador-narrador, que finalmente cree encontrarlo en una garita, al lado de su termo de café cerrero y su ruana de violador obsesivo de mujeres muertas.

El Salto nos presenta a Lázaro, un compulsivo con síndrome uterino. Lo suyo es el agua, en todas sus formas y manifestaciones. Es un hidrófilo, o mejor aún, un hidromaníaco. Como todo psicorígido, es además un solitario, enfermizo proclive al suicidio. Viaja a las Cataratas de Iguazú en una misión de trabajo. Lo suyo es el agua. Va enfermo, inconforme, alterado, defensivo, obstinado. “Una bestia invisible le ha carcomido la vida”. Entre lágrimas y éxtasis, entre brumas y estrépito de cataratas hiperbóreas, se lanza al abismo. No es la paradoja absoluta de Kierkegaard, es el hombre alucinado por los estertores de la enfermedad y la belleza.

En El beso de la noche se enciende un triángulo: la madre y sus dos hijos, Mario y Carlos. La atmósfera es de abandono, de ciudad atormentada, de vidas inscritas en un laberinto social donde impera el crimen, la ley del más fuerte, los subterráneos poderes de una mafia creciente que utiliza a los jóvenes desposeídos, como carne de cañón, para luego abandonarlos a su suerte. El triángulo se va diluyendo. Mario escribe poemas románticos, Carlos envía dinero de dudosa procedencia, pero su vida es una incógnita, un dolor de ausencia. Mario, en la encrucijada envenena a la madre y se aplica igual procedimiento. El beso de la noche, el beso de la madre, el beso de la muerte: paráfrasis de los suicidados por la sociedad. Una ciudad que se puso la máscara de una opulencia ficticia, de una economía de espuma, ha tenido que pagar un precio muy alto: el beso de Judas por treinta monedas de ignominia.

Las formas del silencio es un paréntesis obligado en medio de tanta algarabía, porque la muerte suena, retumba en todos los confines, produce atroces sinestesias: olores agrios, miradas fétidas, ecos gélidos, sabores punzantes…El obsesivo silencioso y silenciador de este cuento es un enfermo positivo, un fonófobo que pasó por las etapas de coleccionista de ruidos y melómano erudito. Ahora resuelve, de manera poética, que el único sonido soportable es el que produce la colisión erótica con Cecilia, su ángel guardián.

Insectos es un relato en contrapunto, lleno de símbolos e insinuaciones. Esta vez el obsesivo es un abandonado del amor, un recluso de la soledad. Resuelve su enfermiza separatidad con un onanismo trascendente y voluptuoso. Que su amada se llame Manuela quizás sea más que una metonimia. Los insectos acuden al lugar del deterioro, comparten la animalidad del soñador. ¿Chuang-Tzu y la mariposa, en versión de nuestros tristes trópicos? Al final lo visita un animal enorme, “alimaña negra” que se eleva por los ramajes y se lanza hacia la ventana. Se pregunta el desocupado lector: ¿vestigio de la amada, se va la luna, se va el monstruo, isotopías del eterno y veleidoso femenino? El beso de la noche es múltiple, polisémico, rico en incertidumbres y misterios, puede despertar a la princesa, pero también, entregar al maestro o quitarle la fuerza al nazareo.

Tomás es el frescode una generación de colombianos que escogieron o fueron escogidos por caminos tortuosos que finalmente desembocaron en la utopía o en la locura: el narrador, especie de alter ego del autor real, Fernando, el joven rebelde que ve en la lucha armada una salida a las profundas crisis socieconómicas de su entorno, Tomás, seguidor del ideario estético de su hermano, pero cohibido por su homosexualidad manifiesta que lo lleva a la degradación física y espiritual. Curiosa paradoja de una sociedad católica y patriarcal, en su génesis, como la antioqueña, que a lo largo de su historia ha producido anticuerpos, como los que focaliza, de manera magistral, la escritura rastreada en El beso de la noche. Aquí, esa dama, misteriosa como Lady Macbeth, convierte sus labios sensuales en fauces que escupen y devoran, convirtiendo el sueño juvenil en una pesadilla adulta.

EL Muerto: Te parecés a James, dijo Gaviria, esa suerte de zombi que dialoga con el muerto. Todos los muertos se parecen, atina a pensar el desocupado lector. Cuento de estirpe rulfiana, pero con atmósfera citadina. El muerto sale de su cripta, a recoger sus pasos, como decían las viejas tías. El decorado tanático está simbolizado en los caballos, en los olores fétidos a mierda, flatos, mortecina, aguas turbias de caños y albañales. Se entremezclan el mundo miserable de los vivos que corren hacia la muerte y el de los muertos miserables que añoran la vida. ¿Qué pasaba cuando se mataba a un muñeco? Pregunta un vivo, candidato a tumba. El muerto no es James, el amigo de Gaviria, bandolero, y traidor y por último, celador de la noche, que reparte sus besos letíferos. Es Esteban, de treinta años, con mujer e hijo (como si a la muerte eso le importara). El muerto puede ser un transeúnte, un N.N., uno de tantos, que cerca a la calle Colombia camina como Nosferatu, desorientado al “enfrentar las primeras luces del día”.

El Encargo: Cristóbal, etimológicamente significa el que carga a Cristo. Aquí el jefe de los sicarios se llama Jesús y pacta con el primer Cristóbal, llevar un encargo, atravesar la noche de Medellín y deshacerse de ese misterioso bulto. La atmósfera es sórdida, lluviosa, con olor a barriobajo y antihéroes emergentes, abandonados por los dioses, en términos de Lukacs. Se evocan episodios violentos, lucha a muerte entre un guerrillero y un paramilitar, que se aniquilan siendo amigos. Tal parece que los dos Cristóbal han de repetir la historia. Al final la trama es compleja, el desocupado lector se pierde un poco. Tal vez un Cristóbal muere de unos disparos a mansalva, el encargo no es enterrado, sino abandonado entre los arbustos, mientras el metro, el taxi, la vida, las llaves del viejo Chevette, son tragados , evaporados por la luz del día que “todo lo modifica y daña”, para recordar a León de Greiff y su cantata de búhos, filosóficos y nocturnales.

Figura con paisaje bien podría haberse llamado Epifanía desplazada o Bestia dulcificada para acudir a frases del mismo contexto. Es la épica del desarraigo, el éxodo de unos campesinos que en su afán por conquistar el sueño de la gran ciudad, huyendo de múltiples violencias, tan solo encuentran más dolor, miseria y oprobio. La ciudad los devora, los convierte en víctimas, primero y victimarios, después. Serna es sobreviviente de un hogar desplazado y destrozado, busca en la pintura una vía de escape a su condición miserable. Toca fondo, es atrapado por las comunas de Medellín, salpicado por su ambiente brutal, belicoso y primario. Conoce a Tabaco, un paria, reciclador, que en medio de su existencia precaria le otorga el don de la amistad. Accede al erotismo elemental con una sirvienta que lo conmina a una lujuria sadomasoquista. Serna, como un corcho, da vueltas en la vorágine de los bajos fondos. Intenta la redención, vuelve a la casa materna. En un sobrino encuentra alivio, pero nadie puede escapar a su destino. Tabaco muere atropellado por un carro, su sobrino es asesinado. La bestia dulcificada, es decir, la ciudad, “bárbara, pero poética”, le rompe todas sus coyunturas. El mural que quiso terminar con el sobrino se convirtió en una quimera. “Serna, en algún momento se perdió entre los bosques que aún quedaban y las crestas rocosas que parecían no terminar jamás”.

Termina El beso de la noche con un texto complejo por su heterogeneidad temática: La doble herida. Régimen hermafrodita, historia con hipertextos ocultos y manifiestos, pero igual, la noche con su sordidez y su misterio, con su crimen y su desesperanza, con su ética vapuleada y su estética de lo terrible, se abre paso en la maraña de los símbolos. El narrador, de principio a fin se erige como un “emisario de las tinieblas”, un profeta de los laberintos, en los que esos seres de ficción se proyectan como alter egos de seres reales y concretos que han dejado la huella tangible de la condición humana. El desocupado lector no es un fiscal, ni un desfacedor de entuertos, menos aún, un censor al servicio del índice; tan sólo, un desprevenido transeúnte a quien le produce escalofrío salir a pasear una noche por la calle Colombia y encontrar miles de Sernas, Tabacos, Cristóbales y Gavirias, caminando a su lado.

Palabras satélites en torno a Viajeros de Pablo Montoya por Jorge Eliécer Ordóñez

Siempre he creído que viajar es un acto espiritual antes que físico; de hecho no hay simetría entre la distancia geográfica recorrida en cualquier tipo de vehículo y el tiempo subjetivo que cada conquista, en agua, aire o tierra, suscita el acto del desplazamiento. Viajar es romper la linealidad, ir a contracorriente, como el salmón, en una búsqueda frenética de los orígenes.

La tradición literaria abunda en imágenes viajeras: Ulises y sus asedios a Ítaca, Sheherezada, hilvanando noches y vértigos, Heracles y sus ingentes trabajos, Moisés persiguiendo zarzas y rebaños, Jacob, persistente en el tiempo, hasta alcanzar el amor, por encima de la rígida norma, Jesús el nazareno, llamado por antonomasia el caminante de Emaús, abriéndose paso entre cardos, parábolas y decepciones, Jonás, a bordo de ballena –bus de los mares como la llamó X-504- los vikingos, soñando y viajando a una posible América, corroborada después por Cristóforo Colombo…y a su lado, don Quijote, viajero concéntrico en torno a la Mancha y más exactamente, a Dulcinea, que era su verdadero norte, y Juan Preciado, en busca de su padre, “un tal Pedro Páramo, un rencor vivo”, campesino y terrateniente, desmoronado en piedras, como todo destino humano, y José Arcadio Buendía, con sus sesenta vueltas al mundo, hasta terminar en un hilillo de sangre, fundido al ombligo materno.

Cuántas y diversas formas de viajar: hacia adentro, hacia afuera, hacia el amor, hacia la muerte, hacia una isla inédita, hacia una mujer. Viajeros de utopías, viajeros estelares, sin moverse de su sitio como Galileo y Hawkings, viajeros inmóviles, al igual que Lezama lima, gordo y asmático, que a duras penas salía de su caserón en La Habana y nos ha presentado un fresco maravilloso de la condición humana: es que su Paradiso iba por dentro.

El turista no viaja jamás, incorpora kilómetros, postales, valijas, suvenires; el viajero, en cambio, sabe que entre su patio y las constelaciones hay un agujero negro por donde se fuga de tarde en tarde. Toda gran poética se levanta desde el patio casero o desde “la calle que le conoció la infancia”, en palabras del poeta Alvaro Neil Franco dirigidas a su padre. Para nombrar las cosas hay que viajar por ellas, así los portales, las mamparas, el solar, el muro, las veredas, se instalan en la Calzada de Jesús del Monte de Eliseo Diego y desde allí alcanzan fulgor de epifanía.

Desde esos pequeños microcosmos es que Julio Verne, Ray Bradbury, García Márquez, Aurelio Arturo, Juan Rulfo, Augusto Monterroso, Pablo Montoya, instauran sus “ínsulas extrañas” y desde allí nos hablan, nos suscitan, todo el tiempo. En todos esos lugares –Macondo, Comala, Marte, Bosnia, París, Niquía- el hombre viaja hacia adentro y hacia afuera, hacia la llama o hacia el cafetín, hacia el baúl de cartas desteñidas o hacia el bulevard, hacia la palabra rota o hacia el verso con alas. La prosa poética de Pablo Montoya se dispara a todas esas dimensiones, es una brújula que rastrea sus puntos cardinales.

El tiempo para viajar es relativo: tan intenso es el viaje del Ulises homérico para reunirse con Penélope, como el de Leopold Bloom –Ulises moderno, desterrado en Dublín- náufrago en la tediosa cotidianidad de una ciudad gris.

La gran metáfora del viaje como pretexto para soportar la osadía de la existencia la escribió un alejandrino llamado Konstantino Kavafis: Ítaca, ese poema fundamental como el faro de su ciudad. Ítaca no engaña jamás, llegar o no llegar es un albur; lo más importante es la aventura, el territorio de lo inesperado, ella nos aporta experiencias y saberes. Chuang-Tzú viaja a mariposa, ¿o al contrario?, Gregorio Samsa se aventura a las profundidades de un insecto, ¿o es una larva reptando hacia lo humano? Nadie nos garantiza nada, el movimiento pendular del cosmos tiene curiosas paradojas, ritmos en contraste.

Todas estas cosas, todos estos signos velados y develados por la fuerza de una escritura que vimos nacer, crecer y viajar por el mundo es Viajeros, libro de Pablo Montoya, al que siempre volvemos con alborozo. En él cada personaje histórico o ficcional, se nos adelanta en el espejo y nos hace sentir un poco él y un poco el otro. Entonces todos somos Ulises, el Astuto, pero a la vez, el solitario, o Schopenhauer, oscilando como un péndulo entre la agonía y el fastidio, o Alejandro Magno, en la encrucijada se sus conquistas y su declive, o Dante, echando a los dados un destino de infierno y paraíso, sin que Beatriz escuche nada porque la distancia es atroz y su maestro, Virgilio, tampoco le escucha. Bolívar, constatando que la victoria, después de onerosas batallas, es tan solo un espejismo donde se vislumbra que la esperanza siempre estará en agonía por causa de los enfermos de poder.

Retorno a Viajeros, libro que fiel a su título, navega entre las aguas profundas de la poesía, el relato, el mito y la leyenda, con la certeza de abrir una caja de Pandora, de donde emergen estos breves textos que nos suscitan diversas sensaciones y reflexiones, gracias a su lenguaje fino y ponderado, y al desarrollo de esos temas, siempre antiguos, siempre contemporáneos.

Pablo Montoya Campuzano

Pablo Montoya Campuzano